-

Guerra e filosofia

Continua a leggere: Guerra e filosofiaQuando la guerra si manifesta nella sua atroce evidenza, la filosofia si rivela come un soffio impercettibile, uno spirito errante incapace di abitare l’istante del mondo. Essa dimora ai confini dell’essere, nell’attesa trepidante che precede lo scoppio, quando ancora è possibile custodire il fragile equilibrio della pace; oppure giunge tardiva, nel momento successivo, a raccogliere…

-

Praktognosie et Architecture : la connaissance originaire du monde chez Merleau-Ponty

Continua a leggere: Praktognosie et Architecture : la connaissance originaire du monde chez Merleau-PontyMarco Cesario Notre lien au monde se fait dans l’espace à travers une conscience incarnée qui est mobile et spatiale. Tout en se déplaçant dans l’espace, le corps est capable d’intégrer directement les relations spatiales et de faire une synthèse dynamique en mouvement. Selon le psychiatre allemand et phénoménologue Erwin Straus, la posture humaine est…

-

Turchia, sette giornalisti dietro le sbarre nelle proteste

Continua a leggere: Turchia, sette giornalisti dietro le sbarre nelle protesteUn tribunale di Istanbul ha disposto la detenzione di sette giornalisti, accusati di aver preso parte a raduni illegali. Tra loro figura anche Yasin Akgül, fotografo di Agence France-Presse (AFP), arrestato mentre documentava la protesta di martedì. “Decisione oltraggiosa”, l’ha definita il direttore generale dell’AFP, Fabrice Fries, invocando il “rilascio immediato” del fotoreporter.

-

Giornalisticidio a Gaza, il Sindacato dei Giornalisti Palestinesi denuncia: “crimini di guerra per cancellare la verità”

Continua a leggere: Giornalisticidio a Gaza, il Sindacato dei Giornalisti Palestinesi denuncia: “crimini di guerra per cancellare la verità”Il giornalisticidio a Gaza continua, nel silenzio-assenso della comunità internazionale con i giornalisti diventati testimoni scomodi che occorre eliminare uno ad uno. Continua il massacro dei cronisti che documentano gli orrori della guerra israeliana su Gaza, continuano gli efferati delitti ai danni degli operatori dell’informazione palestinesi che cercano di far sapere al mondo cosa accade…

-

Turchia, giornalisti sotto assedio durante le proteste per İmamoğlu: la denuncia dei sindacati

Continua a leggere: Turchia, giornalisti sotto assedio durante le proteste per İmamoğlu: la denuncia dei sindacatiMentre le piazze turche si infiammano per l’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, i giornalisti finiscono nel mirino. E’ la denuncia dei principali sindacati della categoria: giornalisti e reporter chiaramente identificabili sono stati aggrediti dalla polizia durante le manifestazioni scoppiate dopo il blitz del 19 marzo.

-

Libertà di stampa, Ariane Lavrilleux vince la prima battaglia per la protezione delle fonti

Continua a leggere: Libertà di stampa, Ariane Lavrilleux vince la prima battaglia per la protezione delle fontiLa giornalista Ariane Lavrilleux sfugge all’incriminazione riguardante un dirottamento di un’operazione dell’esercito francese in Egitto. In ballo c’è la protezione delle fonti dei giornalisti.

-

Dix ans plus tard : Sommes-nous toujours Charlie ?

Continua a leggere: Dix ans plus tard : Sommes-nous toujours Charlie ?l y a dix ans jour pour jour, le choc secouait la France et le monde entier. Une attaque d’une violence inouïe frappait le cœur de Paris, dans les locaux de la rédaction de Charlie Hebdo. Pour avoir publié des caricatures jugées blasphématoires, douze personnes étaient massacrées à la kalachnikov. L’Europe n’avait jamais été témoin…

-

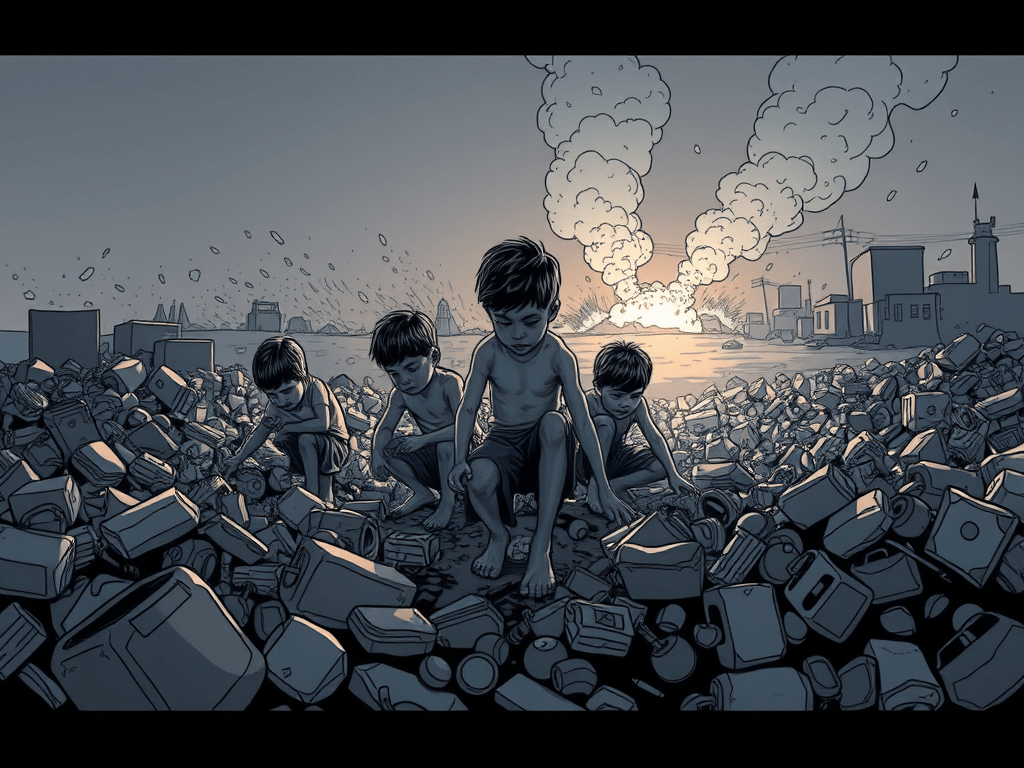

Gaza : un Noël sous les bombes et dans la détresse humanitaire

Continua a leggere: Gaza : un Noël sous les bombes et dans la détresse humanitaire(Paris) – Noël en terre de désolation. À Gaza, ce qui devrait être une période de lumière et d’espoir se vit sous les bombes, dans une lutte quotidienne pour la survie. Privés d’eau, de nourriture, et d’abris sûrs, les enfants fouillent les ordures à mains nues, pieds nus, pour trouver de quoi manger ou se…

-

Issam Abdallah : une cible délibérée, pas un dommage collatéral

Continua a leggere: Issam Abdallah : une cible délibérée, pas un dommage collatéralLe 13 octobre dernier, le journaliste de Reuters, Issam Abdallah, perdait la vie au Liban, frappé par deux obus de chars israéliens. Six autres reporters étaient grièvement blessés dans cette attaque survenue alors qu’ils filmaient des tirs d’artillerie transfrontaliers. Mais ce drame n’est pas le fruit du hasard, ni une simple tragédie inhérente à la…

-

Les maisons des journalistes à Gaza sont devenues une cible militaire pour Tsahal

Continua a leggere: Les maisons des journalistes à Gaza sont devenues une cible militaire pour TsahalLe 7 octobre dernier, l’idée que les journalistes puissent être des cibles militaires délibérées aurait semblé absurde. Mais après près de 50 jours de guerre, avec un bilan de plus de 13 000 morts, dont 5 500 enfants, la réalité est claire : à Gaza, les reporters et photojournalistes palestiniens sont devenus des cibles prioritaires…

ARTICLES

Marco CESARIO

Journaliste, auteur et rédacteur en chef de Malleus Philosophorum.